LXFACTORY

Foi em Alcântara, que um dos mais importantes complexos fabris de Lisboa, antiga Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense e, mais tarde, ligada à tipografia, deu origem à LXFACTORY.

Este espaço, em ruínas, é reaproveitado por um conjunto de profissionais ligados à moda, arte, multimédia, arquitectura, decoração, música, publicidade, escolas de actores, produtoras, uma livraria, que estabeleceram os seus gabinetes neste espaço, criando um nicho de indústrias criativas.

Quando o visitante passa o portão n.º 103 da Rua Rodrigues de Faria, tem como cartão de visita o slogan «LXF – Alegria no Trabalho» pintado num velho depósito de água. É uma pintura curiosa que usa a máxima da FNAT (Fundação Nacional da Alegria no Trabalho) que deu origem ao INATEL, no pós-25 de Abril, usando uma linha gráfica semelhante aos cartazes de propaganda política do Construtivismo Russo e aos murais pós-25 de Abril.

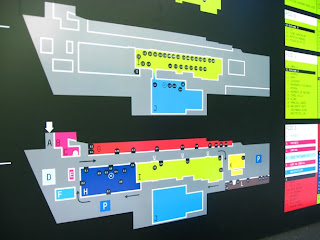

Quando entramos deparamos com uma placa com um mapa do local e respectiva sinalização dos vários espaços. É um espaço grande deteriorado, com tem dois cafés com refeições, esplanada e wireless.

Pontos negativos: não vemos mais nenhum sinal sobre que direcção tomar e que exposições estão abertas ao público. O visitante anda um pouco às escuras, a tentar localizar-se e encontrar alguma coisa que possa ver. Outro ponto negativo é o facto de, ao fim-de-semana, não haverem actividades e a maior parte dos estabelecimentos estarem fechados. Sendo que este nicho cultural se situa na capital, local onde proliferam os visitantes de férias e fim-de-semana, não me parece que este factor abone muito em seu favor.

No dia 23 de Outubro, sexta-feira, foi o III Open Day, na LxFactory, em parceria com o Museu do Oriente e com a participação especial da INOVCHP (comunidade Hindu de Portugal). Contou com actividades como performances no espaço exterior, promovidas pela ACT, Escola de Actores, workshop e provas de Sushi, exposições, ciclo de Filmes Bollywood, uma festa, UP2PARTY, entre outras actividades.

EXPERIMENTA DESIGN

Com o tema «o tempo» como pretexto, "It’s about time", a EXPERIMENTA DESIGN conta com Projectos Especiais, que ligam o design à cidade, aos cidadãos com trissomia 21 e aos idosos. Há quatro mostras dispersas pela cidade, "Quick, Quick, Slow – Texto, Imagem e Tempo" no Museu Berardo, "Pace of Design" no Picadeiro (Princípe Real), "Lapse in Time" e "Timeless".

QUICK, QUICK, SLOW

Quando subimos o corredor da escadaria que nos leva ao primeiro piso do Centro Cultural de Belém (CCB), deparamos com um conjunto de pequenas imagens que nos cercam e criam um padrão dinâmico.

Este espaço que alberga a exposição "Quick, Quick, Slow – Texto, Imagem e Tempo" mostra-nos um conjunto de trabalhos, em retrospectiva sobre o design gráfico e de comunicação, onde podemos ver cartazes, design editorial, genéricos de filmes, videoclips, entre outros.

AMÁLIA CORAÇÃO INDEPENDENTE

A exposição patente no Museu Colecção Berardo – CCB é uma forma contemporânea de representar o percurso da diva do Fado. Com um público de todos os géneros e de todas as idades, a afluência é provocada por uma faixa etária mais elevada, entre os 60 e os 80 anos.

Sem pressas os idosos, em grupo ou com a família, olham com a calma própria da sua idade, com entusiasmo e carinho, o conjunto de fotografias e indumentária da artista tão admirada e considerada um ícone nacional.

A exposição esta dividida em cinco momentos. Há uma secção dedicada à biografia da artista e é constituída por um espólio de cartazes das suas actuações, um conjunto de filmes que protagonizou como «Capas Negras e Fados» ou «A Severa», vestidos de palco e concertos. Há também um espaço que apresenta a carreira da artista através de fotografias, de uma forma cronológica

Momento da esposição que chama a atenção de muitos entusiastas é uma sala onde pendem três corações, um vermelho, um amarelo e um preto, que se assemelham ao «Coração de Viana». Quando nos aproximamos percebemos que cada uma destas obras é composta por um conjunto de talheres de plástico que terão sido derretidos para se moldarem à forma que lhes era destinada. Estas são três peças de Joana Vasconcelos, que estão em destaque, visto que nunca tinham estado expostas antes em conjunto.

A artista mostra o seu contentamento “Esta presença na exposição é muito importante para mim, pois estão aqui apresentados em conjunto os três Corações – Vermelho, do fado, do amor, dos sentimentos; O Dourado, que representa o ouro e a tradição portuguesa e o Preto, que simboliza a morte, a dor e o sofrimento”.

Uma homenagem aos dez anos que passaram desde a morte desta diva do Fado que passou pelo Cinema e que ainda hoje é recordada com carinho e algumas lágrimas, quiçá de saudade, aquela que cantou no seu Fado. "Se Deus o quis / Não te invejo essa conquista / Porque o meu é mais fadista / É o fado da saudade".